- 自律神経とは? その役割と健康への影響

- 1日1500〜2000mlの水分補給が自律神経を整える理由

- 効果的な水分補給の方法とタイミング

- ① 水分補給の基本ルール

- ② 効果的な水分補給のタイミング

- ③ 飲み物の種類と選び方

- ④ 水分補給を忘れないための工夫

- 自律神経を整えるための「水分+α」の習慣

- ① 深呼吸と水分補給をセットにする

- ② 軽いストレッチやマッサージと組み合わせる

- ③ 食事で補う水分を意識する

- ④ 水分摂取を習慣化するための工夫

- 実践者の体験談と科学的エビデンス

- ① 水分摂取で体調が改善した実践者の声

- ② 科学的エビデンス:水分摂取と自律神経の関係

- ③ 専門家のアドバイス:水分補給+生活習慣の工夫が重要

- まとめ:水分補給を意識するだけで、自律神経のバランスが整いやすくなる

- 最後に

- 医師監修・特許技術で自律神経を整える

- アルファネス2の活用方法

自律神経とは? その役割と健康への影響

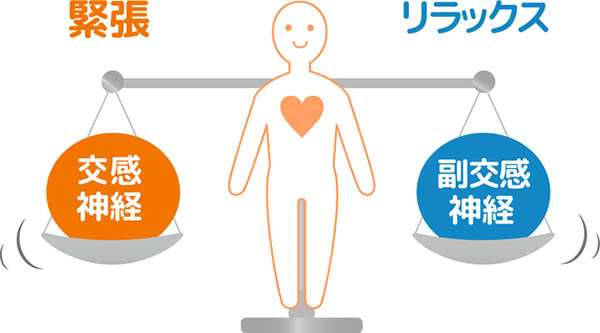

自律神経とは、自分の意思とは関係なく体のさまざまな機能を自動的に調整する神経系のことです。心拍、血圧、呼吸、消化、体温調節など、生きていく上で必要不可欠な機能を担っています。自律神経には主に交感神経と副交感神経の2つがあり、それぞれ異なる働きを持っています。

- 交感神経:主に活動時やストレスを感じたときに働き、心拍数を上げたり血圧を上げたりする。いわば「アクセル」の役割。

- 副交感神経:リラックス時や睡眠時に優位になり、心拍を落ち着かせたり消化を促したりする。「ブレーキ」の役割。

この2つの神経がバランスよく働くことで、私たちは健康的な生活を維持できます。しかし、ストレスや生活習慣の乱れにより、自律神経のバランスが崩れると、以下のような不調が現れます。

自律神経の乱れによる主な不調

- 睡眠の質の低下(なかなか寝付けない、途中で目が覚める)

- 慢性的な疲労(寝ても疲れが取れない、常にだるい)

- 頭痛・めまい(血流の悪化による影響)

- 冷え性やほてり(血行不良や自律神経の乱れによる体温調節の不具合)

- 胃腸の不調(消化機能がうまく働かず、便秘や下痢を繰り返す)

- 精神的な不安定さ(イライラ、不安感、集中力の低下)

このように、自律神経が乱れると体調だけでなく、メンタルにも大きな影響を与えます。そこで重要なのが、「水分補給による自律神経の調整」です。水分を適切に摂取することで、血流や体温調節がスムーズになり、自律神経のバランスが整いやすくなります。

1日1500〜2000mlの水分補給が自律神経を整える理由

水分補給は、単に「喉の渇きを癒す」ためだけのものではありません。適切な水分摂取は、血流や代謝を改善し、体の機能を正常に保つことで自律神経を整える効果があります。では、なぜ1日1500〜2000mlの水分摂取が推奨されるのでしょうか?その理由を詳しく解説していきます。

① 水分は血流を改善し、自律神経の働きを整える

自律神経は、血管の収縮・拡張を調整し、全身の血流をコントロールしています。しかし、水分が不足すると血液がドロドロになり、血流が悪化。すると、体のすみずみに酸素や栄養が行き渡らず、交感神経が過剰に働いてしまいます。

交感神経が優位になりすぎると、次のような症状が出やすくなります。

- 筋肉の緊張が続き、肩こりや頭痛が起こる

- 心拍数が上がり、ストレスを感じやすくなる

- 体温調節がうまくいかず、冷えやのぼせが生じる

しかし、水分を適切に摂ることで血流がスムーズになり、副交感神経が働きやすくなります。すると体がリラックスし、自律神経のバランスが整いやすくなるのです。

② 水分が不足するとストレスが増大する

私たちの脳の約75%は水分でできており、水分が不足すると脳の働きにも悪影響を及ぼします。研究によると脱水状態になるとストレスホルモン(コルチゾール)が増加し、心身が緊張状態になりやすいことが分かっています。

- 水分が不足すると…

- イライラしやすくなる

- 集中力が低下し、疲れやすくなる

- 不安感が増し、リラックスできなくなる

つまり、十分な水分補給をすることで、ストレスを軽減し、副交感神経を優位にしやすくなるのです。

③ 体温調節をスムーズにし、自律神経の負担を減らす

自律神経は、体温を一定に保つ役割も担っています。しかし、体内の水分が不足すると発汗や血管の拡張・収縮がスムーズに行えず、体温調節機能が乱れやすくなります。

- 夏場に水分が足りないと、汗が出にくくなり、熱中症のリスクが高まる

- 冬場に水分が不足すると、血行が悪くなり、冷え性が悪化する

このように、水分補給は体温調節を助け、自律神経の負担を軽減する重要な役割を果たします。

④ 1日1500〜2000mlの水分補給が理想的な理由

では、なぜ「1日1500〜2000ml」の水分摂取が推奨されるのでしょうか?

- 体内の水分は1日に約2500ml失われる(汗・尿・呼気など)

- 食事から約1000mlの水分を補給できる(野菜・果物・スープなど)

- 不足分の1500〜2000mlを飲料で補う必要がある

これにより、カラダの水分バランスを適切に維持し、自律神経の働きをサポートできるのです。

効果的な水分補給の方法とタイミング

水分補給は量だけでなく、「どのように飲むか」「いつ飲むか」も重要です。適切な方法で水分を摂取することで、より効率的に自律神経を整えることができます。ここでは、効果的な水分補給の方法やタイミングについて詳しく解説します。

① 水分補給の基本ルール

- 1回に大量に飲まない(こまめに飲む)

- 一度に大量の水を飲むと、体が吸収しきれずに尿として排出されてしまいます。

- 200ml程度(コップ1杯)を1〜2時間ごとに飲むのが理想的。

- 特に朝起きたときや入浴後などは、水分を失いやすいので意識的に摂取する。

- 冷たい水ではなく常温〜白湯を選ぶ

- 冷たい水は胃腸を刺激し、自律神経のバランスを崩しやすい。

- 白湯や常温水は体を温め、リラックス効果を高めるため、副交感神経が優位になりやすい。

- 利尿作用の強い飲み物は控えめに

- コーヒー、緑茶、紅茶などのカフェインを含む飲み物は、利尿作用があり、体内の水分を排出しやすい。

- 飲む場合はカフェインレスのものや麦茶、ルイボスティーなどを選ぶのがおすすめ。

② 効果的な水分補給のタイミング

朝起きた直後(6:00〜7:00)

- コップ1杯(200〜300ml)の白湯 or 常温水

- 寝ている間に汗や呼気で500ml以上の水分が失われている。

- 白湯を飲むことで内臓が温まり、副交感神経が優位になりやすい。

午前中の仕事・家事の合間(9:00〜11:00)

- コップ1杯(200ml)

- 朝の活動が始まると交感神経が活発になりやすい。

- 水分を摂ることで血流がスムーズになり、集中力が高まりやすい。

昼食前後(12:00〜13:00)

- 食前に100ml、食後に200ml程度

- 食事前に少量の水を飲むことで胃腸の消化をサポート。

- 食後の水分補給は、消化を助けるだけでなく、自律神経のバランスを整えるのに役立つ。

午後の活動時間(14:00〜16:00)

- コップ1杯(200ml)

- 午後は集中力が落ちやすい時間帯。

- 水分補給をすることで脳の働きをサポートし、イライラや疲れを軽減できる。

夕方・仕事終わり(17:00〜19:00)

- コップ1杯(200ml)

- 仕事や家事のストレスがたまりやすい時間帯。

- 水を飲むことでリラックスし、副交感神経への切り替えをスムーズにする。

夕食後・就寝前(20:00〜22:00)

- 寝る1〜2時間前に200mlの白湯

- 寝る直前に大量に飲むとトイレが近くなり、睡眠の質が下がるので注意。

- 白湯を飲むことで体温が上がり、副交感神経が優位になりやすくなる。

③ 飲み物の種類と選び方

◎ 自律神経を整えやすい飲み物(おすすめ)

- 白湯・常温水(最も効果的。リラックス効果も高い)

- 麦茶・ルイボスティー(ノンカフェインでミネラル補給もできる)

- ハーブティー(カモミール・ラベンダー)(リラックス効果が高い)

- 炭酸水(無糖)(満腹感が得られ、ストレス解消効果も期待)

△ 控えめにしたい飲み物(飲みすぎ注意)

- コーヒー・緑茶・紅茶(カフェインが交感神経を刺激しやすい)

- アルコール(一時的にリラックスできても、脱水を引き起こしやすい)

- ジュースやスポーツドリンク(糖分が多く、血糖値の乱高下を招きやすい)

④ 水分補給を忘れないための工夫

- 手元に水を置く習慣をつける

- デスクやリビングに常に水を入れたボトルやコップを置く。

- 視界に入ると、「あ、飲まなきゃ」と意識しやすくなる。

- スマホのリマインダーを活用する

- 「1時間ごとに水を飲む」などのアラームを設定する。

- アプリを活用して、水分摂取量を記録するのも効果的。

- 食事とセットで飲む習慣をつける

- 食事の前後に水を飲むことで、水分補給のリズムを作る。

- 例えば、「食事の前に必ず100ml飲む」など、ルール化すると忘れにくい。

自律神経を整えるための「水分+α」の習慣

水分補給は自律神経を整えるためにとても重要ですが、それだけでは不十分です。日常生活の中で水分摂取と組み合わせることで、より効果を高める習慣があります。ここでは、水分補給の効果を最大限に引き出すための「+α」の習慣について詳しく解説します。

① 深呼吸と水分補給をセットにする

水を飲むときに、深呼吸を意識すると、よりリラックス効果が高まります。

◎ 深呼吸のメリット

- 副交感神経が優位になり、リラックスしやすくなる

- 血中の酸素量が増え、脳の働きが向上する

- 筋肉の緊張が和らぎ、ストレスが軽減される

◎ やり方(「飲む前深呼吸法」)

- 水を飲む前に、鼻からゆっくり4秒かけて息を吸う

- 口をすぼめて、8秒かけてゆっくり息を吐く

- その後、水を一口ずつゆっくり飲む

- 1〜3を繰り返す

この習慣を取り入れると、単なる水分補給が「リラックス時間」に変わり、自律神経のバランスを整えやすくなります。

② 軽いストレッチやマッサージと組み合わせる

水分補給と同時に、軽いストレッチやマッサージを行うと、血流がさらに良くなり、自律神経が安定しやすくなります。

◎ おすすめのストレッチ(座ったままでOK)

① 首回しストレッチ(デスクワークの合間に最適)

- 水を一口飲む

- ゆっくりと首を前後に動かす(各5秒)

- 左右に傾けて伸ばす(各5秒)

- ゆっくりと首を回す(左右3回ずつ)

② 肩回しストレッチ(肩こりや血流改善に効果的)

- 水を飲んだ後、肩をぐるぐると前後に10回ずつ回す

- ゆっくりと深呼吸をしながら行う

水を飲んで体の内側から整え、ストレッチで血流を促進することで、自律神経の乱れを防ぎやすくなります。

③ 食事で補う水分を意識する

水分補給は「飲み物」だけでなく、「食事」からも意識的に摂取することで、より効率的に自律神経を整えることができます。

◎ 水分が多く含まれる食材(おすすめ)

| 食材 | 水分含有率 | その他のメリット |

|---|---|---|

| きゅうり | 約95% | カリウムが豊富でむくみ予防に◎ |

| トマト | 約94% | リコピンが血流改善をサポート |

| スイカ | 約92% | 夏場の水分補給に最適 |

| ほうれん草 | 約90% | 鉄分が多く、貧血予防にも |

| 大根 | 約89% | 消化を助ける酵素が含まれる |

スープやみそ汁などの「水分が多い料理」も、無理なく水分を摂取できるのでおすすめです。

④ 水分摂取を習慣化するための工夫

「水を飲むのを忘れてしまう」という人は、以下のような工夫をすると、自然と水分補給の習慣が身につきます。

◎ 水分補給を忘れないためのアイデア

✅ 目につく場所に水を置く(デスク・枕元・キッチンなど)

✅ お気に入りのマイボトルを持ち歩く(水を飲む習慣がつく)

✅ スマホのリマインダー機能を活用(「1時間ごとに水を飲む」アラーム)

✅ 飲む回数を決めておく(「起床後・食事前後・入浴後・就寝前」など)

特にデスクワークの人は、**「コップ1杯飲んだら、もう1杯分用意する」**というルールを作ると、自然にこまめな水分補給ができるようになります。

このように、水分補給とプラスαの習慣を組み合わせることで、自律神経のバランスをよりスムーズに整えることができますよ。

実践者の体験談と科学的エビデンス

これまで、水分補給が自律神経を整える理由や、効果的な飲み方について解説してきました。しかし、実際に水分摂取を意識することでどのような変化が起こるのでしょうか?

この章では、実践者の体験談と、科学的な研究結果をもとに、水分補給の重要性をさらに深掘りしていきます。

① 水分摂取で体調が改善した実践者の声

ケース①:「朝の白湯習慣で、寝起きのだるさが改善!」(30代女性・会社員)

「毎朝スッキリ起きられず、1日中ぼんやりしていたのですが、朝起きてすぐに白湯を飲む習慣を始めたところ、寝起きが楽になりました。最初はあまり変化を感じませんでしたが、1週間続けたら、午前中の集中力が上がった気がします!」

➡ 朝の白湯は、副交感神経を優位にしてリラックスしながら目覚めるのに効果的。さらに、内臓を温めることで消化機能も改善されやすくなる。

ケース②:「1日2Lの水を意識したら、頭痛が減った」(40代男性・デスクワーカー)

「仕事中によく頭が痛くなっていたのですが、水を意識してこまめに飲むようにしたら、頭痛の頻度が明らかに減りました。特に、デスクに500mlのペットボトルを2本置いて、午前と午後に1本ずつ飲むようにしたのが良かったみたいです。」

➡ 水分が不足すると血流が滞り、脳への酸素供給が減って頭痛が起こりやすくなる。こまめな水分補給で血流が改善し、自律神経の安定にもつながる。

ケース③:「寝る前の水分補給で、夜中に目が覚めなくなった」(50代女性・主婦)

「以前は夜中に何度も目が覚めてしまっていたのですが、寝る前にコップ1杯の白湯を飲むようにしたら、ぐっすり眠れるようになりました。最初はトイレが心配でしたが、寝る1時間前に飲むようにしたら、ちょうど良い感じでした。」

➡ 水分不足は夜間の血流悪化や交感神経の活性化を引き起こし、睡眠の質を低下させる原因に。寝る前に白湯を飲むことでリラックスし、副交感神経が優位になりやすい。

② 科学的エビデンス:水分摂取と自律神経の関係

水分補給が自律神経に与える影響については、医学的な研究でも証明されています。

① 水分不足がストレスホルモンを増加させる

アメリカの研究によると、わずか1%の脱水でもストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が増えることが分かっています。コルチゾールが増えると、交感神経が優位になり、イライラや疲れやすさを感じやすくなります。

➡ こまめな水分補給でコルチゾールの分泌を抑え、副交感神経を優位にしやすくなる。

② 水分補給が血流を改善し、自律神経を整える

東京医科大学の研究によると、十分な水分を摂ることで血液の粘度が下がり、心拍数の安定や血圧の正常化が促進されることが明らかになっています。

➡ 血流がスムーズになることで、自律神経が適切に働きやすくなる。特に、朝・日中・夜に適切な量の水を飲むことで、1日を通じて安定した自律神経のバランスを保ちやすい。

③ 専門家のアドバイス:水分補給+生活習慣の工夫が重要

医師や栄養士も、水分補給と自律神経の関係を重要視しています。

◎ 自律神経の専門医(内科医)のコメント

「水分補給は、自律神経を整えるための最も簡単で効果的な方法のひとつです。特に、朝の白湯、日中のこまめな水分摂取、寝る前の白湯は、自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。」

◎ 管理栄養士のコメント

「水だけでなく、**水分を多く含む食材(野菜や果物)**を意識的に摂取することも重要です。例えば、きゅうりやトマトなどは水分が豊富で、体内の水分バランスを整えるのに役立ちます。」

まとめ:水分補給を意識するだけで、自律神経のバランスが整いやすくなる

- 水分不足は、ストレスホルモンの増加や血流悪化を招き、自律神経を乱す原因になる。

- 実践者の体験談でも、水分を適切に摂ることで「寝起きの改善」「頭痛の軽減」「睡眠の質向上」などの効果が報告されている。

- 医学的研究でも、水分補給が血流を改善し、自律神経を安定させることが証明されている。

- 水分補給だけでなく、「水分+α(深呼吸・ストレッチ・食事)」を組み合わせることで、より効果を高めることができる。

これらのポイントを意識しながら、毎日の水分補給を習慣化することで、ストレスに強く、リラックスしやすい体質を作ることができます。

最後に

「1日1500〜2000mlの水分補給」というシンプルな習慣を取り入れるだけで、心身のコンディションが大きく変わる可能性があります。

まずは、朝の白湯習慣やこまめな水分補給から始めてみましょう。毎日続けることで、少しずつ自律神経のバランスが整い、心身ともに健康的な生活を送れるようになるはずです。

医師監修・特許技術で自律神経を整える

“世界最先端”特許技術で自律神経を整えるアルファネス2をご存じでしょうか?

10代の健康な脳波で自律神経のバランスを整えます

装着するだけで、なにもしなくても自律神経のバランスが整います

- 安心の特許技術

- 脳神経外科の先生も推奨

- 自律神経が整うエビデンスもあり

副交感神経優位・幸せホルモンであるセロトニンが分泌・不眠症改善・病気や疼痛緩和に興味ありませんか?

どこでなにをやってもダメだったひとにこそ、アルファネス2を試してココロもカラダも健康だったころの自分を取り戻してほしいです

アルファネス2専門店公式LINEはこちら

カウンセリングは無料です

自律神経のことでもなんでもご相談ください

アルファネス2専門店 公式サイトはこちら

アルファネス2の特徴

- 脳波と自律神経の関係に基づく技術

アルファネス2は、脳波の中でも特に「α波」に着目し、それを活用することで自律神経のバランスを整える仕組みを持っています。α波はリラックス状態に関連し、副交感神経を優位にする働きがあるため、ストレス軽減や心身の安定に役立ちます。10代の健康な脳波は10.8Hz

老人になると8Hz以下まで低下しますアルファネス2は健康だった脳波10.8Hzを、迷走神経の起点である延髄に直接伝達して自律神経のバランスを整えます

- カラダに負担なく安全

ネックレス型機器を装着するだけなので、身体に負担をかけることなく、自律神経を調整できます。脳波と同程度の出力なので、何も感じないですが装着するだけで自律神経のバランスが整います(エビデンスあり) - 医学的根拠に基づいたアプローチ

アルファネス2は、医学的研究に基づいて開発されており、脳波と自律神経の関係を利用した方法であるため、安心して使用することができます。

アルファネス2の活用方法

- 睡眠の質向上

α波を活性化することで、深いリラックス状態を促し、良質な睡眠をサポートします。 - ストレス軽減

副交感神経を優位にすることで、日常のストレスを和らげ、心身のリラックスを促します。 - 集中力向上

適度なα波は、リラックスしながらも集中できる状態を作り出し、学習や仕事の効率を高めます。 - 自律神経が原因で発症する可能性のある病状や病状の改善

●疲れが取れない

●睡眠障害

●便秘

●うつ病

●痺れ(しびれ)

●生理痛

●てんかん

●パーキンソン病

●倦怠感・不眠

●神経痛

●自律神経の乱れ

●不妊症

●疼痛緩和

●脱毛症

●帯状疱疹

●筋肉の衰え

●不安・イライラする

●過去の古傷/季節ごとの痛み

●癌(がん)

●性機能改善(ED)

●偏頭痛

●手や首の震え

●自立神経失調症

●更年期障害

●眼振

●坐骨神経痛

●リウマチ

●膠原病

●起立性調節障害

●糖尿病

あなたがお困りの症状があればコソっと教えてくださいね