自律神経を整えるお酒との付き合い方

ストレス社会を生き抜くための知識と実践法

1. 自律神経とは?基礎知識のおさらい

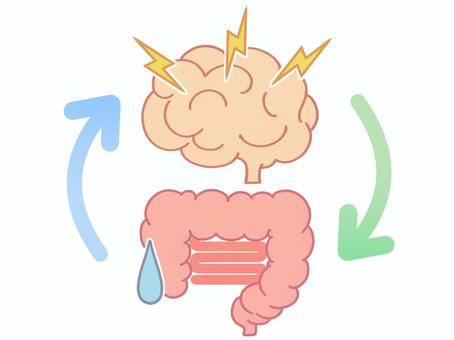

自律神経は、私たちが意識しなくても24時間働き続ける「体内の司令塔」の役割をしています。

心臓の拍動、呼吸のリズム、血管の収縮や拡張、消化吸収など、生命活動に欠かせない機能を自動で調整してくれる働きがあります。

自律神経は大きく分けると、2つにわかれます。

-

交感神経(活動モード):心拍数を上げ、血圧を上昇させ、筋肉を動かす準備をします。日中や緊張時に活発になります。

-

副交感神経(休息モード):心拍数を下げ、血圧を安定させ、消化を促進します。夜間やリラックス時に優位になります。

健康な状態では、この二つがシーソーのようにバランスを取りながら切り替わります。しかし、ストレス過多や生活習慣の乱れで一方が優位になりすぎると、自律神経失調症、不眠症、慢性疲労などの不調が現れてしまいます。

近年、自律神経と脳波の関連も注目されています。

健康な10代後半の脳波は10.8Hz → 自律神経も整っていて、カラダの不調は感じなかった

老人になると8Hz以下にまで低下してしまいます。 → 脳波とともに自律神経が乱れがちになり、ココロとカラダの不調があらわれたり、おおきな病気になってしまいます。

脳波から自律神経を整える「アルファネス2」は、特許技術で自律神経を整えます。

2. アルコールが自律神経に与える影響

一時的なリラックス効果

アルコールには脳の中枢神経を抑制する作用があり、飲み始めは心の緊張がほぐれてくれます。

この段階では副交感神経が優位になってくれて、気分が穏やかになったりリラックスモードになっていると感じることもあります。例えば、仕事終わりの一杯で「ホッとする」ということを体感しているかたも多いのではないでしょうか?

それはその効果により一時的に副交感神経が優位になっています。

錯覚と交感神経の刺激

しかし、これはあくまで一時的な錯覚です。アルコールの代謝が進むと、交感神経が活発になり心拍数や血圧が上昇してしまいます。

そのため、寝酒としてお酒を飲むと寝つきは良くても、夜中に目が覚めやすくなってしまいます。

その結果、睡眠の質はむしろ低下してしまいますので要注意になります。

寝たつもりでもしっかりと練れていない、質の良い睡眠がとれていないので自律神経が乱れていしまうという悪循環に陥ります。

利尿作用と脱水

アルコールは抗利尿ホルモン(ADH)の分泌を抑え、尿の排出を促進します。

その結果、体内の水分が失われ、血液が濃くなってしまいます。

血流の悪化は自律神経にも負担となり、翌日のだるさや頭痛を引き起こす一因になります。

悪循環のメカニズム

「ストレス → 飲酒で一時的に緩和 → 睡眠の質低下 → 自律神経の乱れ → さらにストレス」というループに陥る人は少なくありません。

この状態が続いてしまうと、精神的依存やアルコール使用障害(AUD)のリスクも高まります。

しっかりと自律神経を整える習慣をつけることで、適度な飲酒をうまく取り入れてみてください。

3. 適量とは?健康的な飲酒の基準と根拠

世界保健機関(WHO)や厚生労働省が示す「適量飲酒」の目安は、純アルコール量で1日約20g程度です。

| 飲料 | 目安量 | 純アルコール量 |

|---|---|---|

| ビール | 中瓶1本(500ml) | 約20g |

| 日本酒 | 1合(180ml) | 約20g |

| ワイン | グラス2杯(200ml) | 約20g |

| 焼酎 | グラス半分(100ml) | 約20g |

| ウイスキー | ダブル1杯(60ml) | 約20g |

※女性や高齢者はこれより少ない量が推奨されます。

加えて、週に2日は休肝日を設けることが肝臓の健康と自律神経の安定に有効となります。

この量はどう感じられましたか?思ったより少なかったのではないでしょうか?

お酒の適量を知ったことで、あなたの行動は変わりますか?

自律神経が乱れていてカラダに不調を感じてる人は、ぜひ自分でお酒の量を調節してみてください。

4. 上手に付き合うためのポイント

-

チェイサー(水)を用意する

アルコール1杯ごとに水を1杯飲むことで脱水を防ぎます。

その結果、翌日のカラダの不調を軽減してくれます。

ぜひアルコールと交互にチェイサーを飲む習慣をつけてみてください。 -

食事と一緒に飲む

空腹時はアルコールの吸収が早まり、血中濃度が急上昇してしまいます。

タンパク質や脂質を含むおつまみ(枝豆、チーズ、ナッツなど)を取り入れると吸収が緩やかになります。

アルコールは食事と一緒にいただくという考えを持ってください。 -

ゆっくり飲む

1時間に1杯程度のペースを心がけてください。

なぜお酒をゆっくり飲むのかというと、それは交感神経への急激な刺激を避けてくれるからです。

まわりのペースに惑わされず、自分のペースで楽しいお酒をたしなんでください。 -

栄養成分を意識して取得する

オルニチン(しじみ)、タウリン(イカ・タコ)、ビタミンB群(豚肉、卵)は肝機能を助けてくれます。

普段から飲酒習慣のあるかたは、サプリや食事で補ってみてください。

5. 飲酒を控えたいときの代替リラクゼーション法

-

深呼吸・瞑想

ゆっくりと呼吸することで副交感神経が優位になり、自然なリラックスした時間がおとずれますす。 -

軽い運動

ウォーキングやヨガは血流を改善し、自律神経を整えてくれます。 -

温かい入浴

38〜40度のお湯に15分程度浸かると副交感神経が活性化してくれます。 -

ノンアル飲料

最近は味や香りが本格的なノンアルビールやワインが多数登場しており、「飲んだ気分」を十分に楽しめます。

6. 自律神経に不調がある人の注意点

自律神経失調症、不眠症、うつ病などがある場合、アルコールは症状を悪化させる可能性があります。

また、抗うつ薬や睡眠薬との併用はとても危険です。

必ず医師に相談し、自己判断での飲酒は避けてください。

自立陰神経の乱れでお困りのかたは、特許技術で自律神経を整えるアルファネス2を試してみてください。

特許技術で自律神経を整える「アルファネス2」についてはこちら

7. まとめ:お酒とうまくつきあうために

-

適量を守り、休肝日を設ける

-

水分補給と食事を組み合わせる

-

お酒以外のストレス解消法を持つ

-

体調や自律神経の状態に合わせて飲むかどうかを判断する

お酒は、正しく付き合えば人生の彩りを豊かにしてくれる嗜好品になります。

しかし、自律神経や体調を犠牲にしてまで飲むべきものではありません。

自分の体と心の声を聞きながら、賢くお酒を楽しんでいきしょう。