自律神経と頭痛の関係とは?

1. はじめに

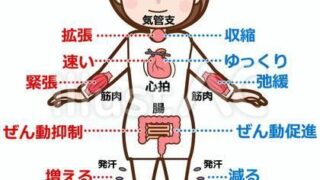

自律神経は、私たちの体のさまざまな機能を無意識のうちにコントロールする神経系の一部です。心拍や血圧、消化、体温調節などを司り、交感神経(活動時に優位になる神経)と副交感神経(リラックス時に優位になる神経)がバランスを取りながら働いています。

しかし、現代社会では仕事や人間関係のストレス、スマートフォンの使用による夜更かし、不規則な食生活などが原因で自律神経が乱れやすくなっています。この自律神経の乱れが原因で、さまざまな体調不良が引き起こされることが知られています。その中でも特に多いのが「頭痛」です。

頭痛にはいくつかの種類があり、自律神経の影響を強く受けるものとして 緊張型頭痛、片頭痛(偏頭痛)、群発頭痛 があります。これらの頭痛はそれぞれ原因やメカニズムが異なり、適切な対処法も異なります。

本記事では、自律神経と頭痛の関係を詳しく解説し、頭痛の種類ごとに原因や対処法を紹介していきます。自分に合ったケア方法を見つけ、頭痛の改善に役立ててください。

2. 自律神経の乱れによる頭痛の種類

自律神経のバランスが崩れると、体のさまざまな機能が正常に働かなくなり、頭痛が発生することがあります。特に影響を受けやすいのが以下の 3つの代表的な頭痛 です。

2-1. 緊張型頭痛

緊張型頭痛は、最も一般的な頭痛の一種であり、自律神経の乱れが原因で起こることが多いです。特に 交感神経が優位になりすぎる と、筋肉の緊張が続き、血流が悪化することで発生します。

主な症状

-

頭全体が締め付けられるような鈍い痛み

-

後頭部から首筋にかけての違和感

-

肩こりや首のこりを伴うことが多い

-

体を動かしても悪化しにくい

原因

-

長時間のデスクワークやスマホの使用による姿勢の悪さ

-

慢性的なストレスや精神的緊張

-

睡眠不足や疲労の蓄積

2-2. 片頭痛(偏頭痛)

片頭痛は、血管の拡張が原因で起こる頭痛であり、自律神経の影響を強く受けます。特に 副交感神経が急激に優位になる と、脳の血管が広がりすぎて神経を刺激し、痛みを引き起こします。

主な症状

-

片側、または両側のこめかみ周辺がズキズキと痛む

-

光や音に敏感になり、暗い場所で休みたくなる

-

吐き気や嘔吐を伴うことがある

-

体を動かすと痛みが増す

原因

-

強いストレスの後のリラックス(例:休日や仕事後に発症)

-

睡眠の乱れ(寝すぎや寝不足)

-

ホルモンバランスの変化(特に女性)

-

特定の食べ物(チョコレート、赤ワイン、チーズなど)

2-3. 群発頭痛

群発頭痛は、非常に強い痛みを伴う頭痛で、 自律神経の異常な働き が原因と考えられています。特に 体内時計を司る視床下部の異常 が関連していると言われており、決まった時間帯に発生することが特徴です。

主な症状

-

片側の目の奥がえぐられるような激しい痛み

-

発作は1〜2時間続き、1日に数回繰り返すこともある

-

目の充血や涙、鼻水を伴うことが多い

-

夜間や早朝に発生しやすい

原因

-

体内時計の乱れ(生活リズムの崩れ)

-

アルコール摂取(特に発作期)

-

喫煙

-

高度なストレスや疲労

これらの頭痛はそれぞれ異なるメカニズムで発生しますが、共通するのは 自律神経のバランスが乱れることで症状が悪化する という点です。次は、それぞれの頭痛に対する具体的な対処法を詳しく解説していきます。

3. 緊張型頭痛の原因と対処法

緊張型頭痛は、最も多くの人が経験する頭痛の一種であり、デスクワークやスマートフォンの長時間使用、ストレスによって引き起こされる ことが多いです。特に、交感神経が過度に優位になる ことで筋肉が緊張し、血流が悪化して発生します。緊張型頭痛の具体的な原因と対処法を詳しく解説します。

3-1. 緊張型頭痛の主な原因

1. 肩こりや姿勢の悪さ

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって 首や肩の筋肉が緊張し、血流が悪くなる ことで、頭痛が発生しやすくなります。特に、猫背や前かがみの姿勢は、首や肩に余分な負担をかけるため注意が必要です。

2. 精神的ストレス

ストレスを感じると、交感神経が優位になり、筋肉が無意識のうちに緊張します。これが長期間続くと、首や肩のコリが慢性化し、緊張型頭痛が引き起こされるのです。また、ストレスによって歯を食いしばる癖がある人は、顎やこめかみ周辺の筋肉が緊張し、頭痛を悪化させることがあります。

3. 睡眠不足や疲労の蓄積

十分な睡眠が取れないと、自律神経のバランスが崩れやすくなり、筋肉の緊張が解けにくくなります。また、疲労が蓄積すると、血流が悪くなり、緊張型頭痛を引き起こしやすくなります。

3-2. 緊張型頭痛の対処法

1. 姿勢を改善する

デスクワークの際は、以下のポイントに注意して正しい姿勢を意識しましょう。

-

椅子の高さを調整 し、膝が90度に曲がるようにする

-

画面の位置を目の高さに 調整し、首が前に出すぎないようにする

-

背筋を伸ばし、肩の力を抜く

また、長時間同じ姿勢を続けると筋肉がこわばるため、1時間に1回は立ち上がってストレッチをする ことをおすすめします。

2. 温める vs. 冷やす、どちらが有効?

緊張型頭痛は 血流の悪化によるもの なので、基本的には 温める ことが有効です。

-

蒸しタオルや温熱シート を首や肩に当てる

-

ぬるめのお風呂に浸かる(38〜40℃)

-

ホットドリンク(ハーブティーなど)を飲む

ただし、痛みがひどいときは 軽く冷やす ことで炎症を抑えられる場合もあります。自分の症状に合わせて調整しましょう。

3. マッサージやストレッチを取り入れる

首や肩のコリをほぐすために、軽いマッサージやストレッチを行うと効果的です。以下のストレッチを試してみましょう。

-

首をゆっくり左右に倒す(左右10秒ずつ)

-

肩をすくめる→力を抜く(5回繰り返す)

-

肩甲骨を寄せるように腕を後ろに引く(10秒キープ)

これらのストレッチを 1日3回程度 行うことで、血流が改善され、頭痛の予防になります。

4. ストレスを解消する

ストレスが原因で交感神経が過剰に働くと、頭痛が悪化しやすくなります。リラックスするために、以下の方法を試してみましょう。

-

深呼吸や瞑想を取り入れる

-

軽い運動(ウォーキングやヨガ)をする

-

趣味やリラックスできる時間を確保する

特に、ゆっくりとした腹式呼吸 は副交感神経を優位にし、筋肉の緊張を和らげるのに効果的です。

3-3. 予防策としての生活習慣改善

緊張型頭痛を予防するためには、日常生活の習慣を見直すことが重要です。

-

睡眠をしっかりとる(7時間以上が理想)

-

適度な運動をする(週3回のウォーキングなど)

-

長時間のスマホ・PC使用を控え、定期的に休憩を取る

-

栄養バランスの取れた食事を意識する(特にマグネシウムやビタミンB群)

特に、マグネシウムは筋肉の緊張を和らげる効果があるため、ナッツ類やバナナ、ほうれん草などの食品 を積極的に摂るとよいでしょう。

まとめ

緊張型頭痛は、日常の姿勢やストレス、生活習慣が大きく影響 します。痛みを和らげるためには、温める、ストレッチをする、リラックスする ことが効果的です。また、頭痛を繰り返さないためには、生活習慣を改善し、自律神経のバランスを整えること が重要です。

次は、片頭痛(偏頭痛)の原因と対処法について詳しく解説します。

4. 片頭痛(偏頭痛)の原因と対処法

片頭痛(偏頭痛)は、自律神経と血管の働きの乱れ によって引き起こされる頭痛です。特に 副交感神経が急に優位になることで血管が拡張し、それが神経を刺激して痛みを引き起こす ことが特徴です。ストレスやホルモンバランスの変化、特定の食べ物などが原因になることが多く、痛みのコントロールが難しいと感じる人も少なくありません。

片頭痛の原因と対処法を詳しく解説します。

4-1. 片頭痛の主な原因

1. ストレスとリラックスのギャップ

片頭痛は 「ストレスがかかった後にリラックスしたとき」 に起こりやすいと言われています。例えば、平日は忙しく働き、週末にゆっくりしたとたんに頭痛が起こる というケースです。これは、ストレス時には交感神経が優位になって血管が収縮しているのに対し、リラックスすると副交感神経が優位になり、急に血管が拡張するためです。

2. ホルモンバランスの変化

特に 女性に多い原因 の一つが、ホルモンバランスの変化です。特に、月経前後や排卵期にエストロゲン(女性ホルモン)の分泌量が変動すること で片頭痛が起こりやすくなります。

3. 睡眠の乱れ

寝すぎや寝不足は、片頭痛の大きな引き金になります。特に休日に長時間寝ることで生活リズムが崩れ、頭痛を引き起こすことがあります。

4. 特定の食べ物や飲み物

以下の食品は 血管を拡張させる作用 があるため、片頭痛を誘発しやすいとされています。

-

チョコレート

-

赤ワインやビールなどのアルコール

-

チーズ(特に熟成チーズ)

-

カフェイン(過剰摂取や突然のカフェイン断ち)

5. 天気や気圧の変化

低気圧の日や天気の急変も片頭痛の引き金になります。気圧が下がると、血管が拡張しやすくなるため、頭痛が起こりやすくなります。

4-2. 片頭痛の対処法

1. 片頭痛が起こったときの対応

片頭痛の痛みを和らげるためには、次の方法を試してみましょう。

-

暗くて静かな場所で休む(光や音が刺激になるため)

-

こめかみや首を冷やす(血管を収縮させる効果がある)

-

カフェインを適量摂取する(血管収縮作用があり、痛みを軽減する可能性がある)

-

痛みが強いときは市販薬を活用する(イブプロフェンやロキソニンなど)

ただし、カフェインは摂りすぎると逆に頭痛を悪化させることがあるため、少量にとどめること が大切です。

2. 片頭痛を予防する生活習慣

片頭痛を頻繁に起こさないためには、日々の生活習慣を整えることが重要です。

✅ 規則正しい生活を送る

-

決まった時間に寝て、決まった時間に起きる

-

休日の寝すぎを避ける(+1時間程度の範囲にとどめる)

✅ 血糖値の急激な変動を避ける

-

空腹時間を長くしすぎない(朝食を抜くのはNG)

-

甘いものやカフェインの過剰摂取を避ける

✅ ストレスをためない

-

リラックスする時間を意識的に作る

-

深呼吸や軽い運動を取り入れる

✅ トリガーになる食べ物を避ける

-

片頭痛を引き起こす食品(チョコレートやアルコールなど)を控える

-

日記をつけて、どんな食べ物が片頭痛の引き金になっているか把握する

4-3. 病院を受診すべきタイミング

片頭痛は市販薬で対処できることもありますが、以下のような場合は病院での治療を検討しましょう。

-

月に何回も片頭痛が起こり、日常生活に支障が出る

-

痛みが強すぎて動けない、薬を飲んでも効果がない

-

めまいや吐き気がひどい、言葉が出にくくなるなどの症状を伴う

病院では、片頭痛専用の治療薬(トリプタン系薬剤)を処方してもらえることがあります。

まとめ

片頭痛は 血管の拡張によって起こる頭痛 であり、ストレス、ホルモンバランス、食生活、睡眠の乱れが大きな影響を与えます。痛みが起こったときは 冷やして安静にする、暗い場所で休む、カフェインを適量摂る などの対処法が効果的です。

また、規則正しい生活を心がけ、片頭痛の引き金になる食べ物を避けること が、予防には重要です。もし頻繁に片頭痛が起こる場合は、専門医に相談することをおすすめします。

次は、群発頭痛の原因と対処法について詳しく解説します。

5. 群発頭痛の原因と対処法

群発頭痛は、非常に激しい痛みを伴う頭痛 で、発作が一定の期間に集中して起こるのが特徴です。一般的な頭痛とは異なり、痛みの強さが極めて激しく、日常生活に大きな支障をきたす ことがあります。特に 体内時計を司る視床下部の異常 や 自律神経の乱れ が深く関係していると考えられています。

群発頭痛の原因と対処法を詳しく解説します。

5-1. 群発頭痛の主な特徴と原因

1. 群発頭痛の主な特徴

群発頭痛の症状は、一般的な片頭痛や緊張型頭痛とは大きく異なります。

-

片側の目の奥に強烈な痛みが生じる(えぐられるような痛み)

-

1回の発作が15分〜3時間ほど続く

-

1日に数回、数週間〜数カ月の間、集中して発作が起こる

-

発作中は落ち着いていられず、じっとしていられない(動き回ることが多い)

-

目の充血、涙、鼻水、鼻詰まりを伴うことがある

-

特に夜間や早朝に起こりやすい

2. 群発頭痛の主な原因

✅ 体内時計の乱れ(視床下部の異常)

群発頭痛は 毎日決まった時間に発作が起こることが多い ため、体内時計(サーカディアンリズム)が関係していると考えられています。視床下部の異常が、血管や神経の働きを乱し、激しい痛みを引き起こすのです。

✅ 血管の急激な拡張

群発頭痛は 脳の血管が異常に拡張し、三叉神経(顔の痛みを司る神経)が刺激されること で発生します。

✅ アルコールやタバコの影響

群発頭痛の発作期間中は、少量のアルコールでも発作を誘発 することがあります。また、喫煙も群発頭痛を悪化させる要因の一つと考えられています。

✅ 気圧の変化や特定の刺激

飛行機の搭乗、高所への移動、急な気圧変化などが、群発頭痛の引き金になることがあります。

5-2. 群発頭痛の対処法

1. 発作が起きたときの対応

群発頭痛は、通常の鎮痛剤(イブプロフェンやロキソニンなど)がほとんど効果を示しません。そのため、以下のような対処法が推奨されます。

-

酸素吸入(純酸素療法)

-

病院で処方される 100%の酸素を1回10〜15分吸入する と、発作が緩和されることがあります。

-

酸素吸入は副作用が少なく、群発頭痛の標準的な治療法とされています。

-

-

トリプタン系薬剤の使用

-

片頭痛の治療にも使われる トリプタン系の注射薬や点鼻薬 は、群発頭痛の痛みを軽減する効果があります。

-

ただし、経口薬(飲み薬)は効きにくいことが多いため、注射や点鼻薬が推奨されます。

-

-

カフェインの摂取

-

血管を収縮させる作用のある コーヒーやエナジードリンク を摂ると、一時的に痛みが和らぐことがあります。

-

2. 群発頭痛の予防策

✅ アルコールを避ける

群発頭痛の発作期間中は、少量のアルコールでも発作を引き起こす ため、完全に控えることが重要です。

✅ 喫煙をやめる

タバコのニコチンは血管を収縮・拡張させる作用があり、群発頭痛を悪化させる可能性があります。禁煙を検討することが推奨されます。

✅ 生活リズムを整える

群発頭痛は 体内時計(視床下部)の乱れ と関係が深いため、以下のことを意識すると発作の予防につながります。

-

毎日同じ時間に起床・就寝する

-

睡眠時間をしっかり確保する(6〜8時間が目安)

-

長時間の昼寝を避ける(30分以内にする)

✅ 医師に相談し、予防薬を検討する

群発頭痛は自己管理だけでは難しいケースが多いため、神経内科や頭痛外来 での専門的な治療が重要です。医師の判断のもと、カルシウム拮抗薬(ベラパミル)や副腎皮質ステロイド(プレドニゾロン)などの予防薬が処方されることがあります。

5-3. 群発頭痛を放置するとどうなる?

群発頭痛は放置すると 発作の頻度が増加したり、慢性化する可能性 があります。発作が繰り返されると 「慢性群発頭痛」 と診断され、発作期間が長引くケースもあります。そのため、早めに適切な治療を受けることが重要 です。

まとめ

群発頭痛は、非常に強い痛みを伴い、日常生活に大きな影響を与える 頭痛です。視床下部の異常や血管の急激な拡張が原因 であり、酸素吸入やトリプタン系薬剤が有効な対処法とされています。

また、アルコールを控え、生活リズムを整えることが予防策として重要 です。頻繁に発作が起こる場合は、専門医に相談し、適切な治療を受けることをおすすめします。

次は、自律神経を整える習慣と頭痛予防について詳しく解説します。

6. 自律神経を整える習慣と頭痛予防

自律神経のバランスが乱れると、緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛のいずれも悪化しやすくなります。そのため、頭痛を予防するには、自律神経を整える習慣を身につけることが重要 です。

自律神経を安定させ、頭痛の発生を減らすための具体的な方法を紹介します。

6-1. 生活リズムを整える

✅ 規則正しい睡眠を確保する

-

毎日 同じ時間に寝て、同じ時間に起きる ようにする

-

夜更かしや寝すぎを避け、7時間前後の睡眠を確保する

-

スマホやパソコンのブルーライトを寝る1時間前には避ける

✅ 朝に太陽の光を浴びる

-

朝起きたらカーテンを開けて、太陽の光を浴びる ことで体内時計がリセットされる

-

15分ほど屋外を歩くと、セロトニン(幸せホルモン)が分泌され、自律神経が安定する

✅ 食事の時間を固定する

-

朝・昼・夜の食事を 毎日ほぼ同じ時間にとる

-

食事を抜くと血糖値が乱れ、片頭痛を引き起こすことがあるため 規則正しく食べることが大切

6-2. 自律神経を整える呼吸法・瞑想

✅ 腹式呼吸を意識する

自律神経を整える簡単な方法の一つが 深い腹式呼吸 です。ストレスがかかると呼吸が浅くなりやすいため、意識的に ゆっくり深呼吸 することで副交感神経が働き、リラックスできます。

腹式呼吸のやり方

-

鼻から ゆっくり4秒かけて 息を吸う(お腹を膨らませる)

-

8秒かけて ゆっくり口から息を吐く(お腹をへこませる)

-

これを 5回ほど繰り返す

✅ 瞑想やマインドフルネスを取り入れる

-

目を閉じて5分間、呼吸だけに意識を向ける

-

雑念が浮かんでも、無理に考えを消さず、ただ呼吸に意識を戻す

瞑想を続けることで、ストレスが軽減し、自律神経のバランスが整いやすくなる ことが研究でも示されています。

6-3. ストレス管理の具体的な方法

✅ 適度な運動を習慣にする

-

ウォーキングや軽いジョギングを週3回(1回20〜30分)

-

ヨガやストレッチ を取り入れ、筋肉の緊張をほぐす

✅ 好きなことをする時間を確保する

-

読書、音楽鑑賞、趣味の時間を意識的に作る

-

休日は仕事や家事のことを忘れてリラックスする

✅ アロマやハーブを活用する

-

ラベンダー、カモミール、ペパーミントのアロマはリラックス効果があり、片頭痛の緩和にも役立つ

-

カモミールティーやミントティーを飲むと、自律神経が安定しやすい

6-4. 食事で自律神経を整える

✅ マグネシウムを多く含む食品を摂る(筋肉の緊張を緩和し、頭痛予防に役立つ)

-

アーモンド、バナナ、ほうれん草、豆類

✅ ビタミンB群を意識する(神経の働きを整える)

-

豚肉、玄米、卵、納豆

✅ カフェインを適量にする

-

コーヒーや緑茶は適量なら頭痛の予防に効果があるが、飲みすぎると逆に頭痛の原因になる ことも

まとめ

自律神経を整えることで、頭痛の発生を減らし、日常生活の快適さを向上させることができます。

-

規則正しい生活を心がける(睡眠・食事・運動)

-

深呼吸や瞑想でリラックスする

-

適度な運動やストレス発散を取り入れる

-

マグネシウムやビタミンB群を積極的に摂取する

これらを実践することで、頭痛の予防だけでなく、心身の健康全般を向上させることができます。

7. まとめ

本記事では、自律神経と頭痛の関係 について詳しく解説し、頭痛の種類別の原因と対処法を紹介しました。最後に、これまでの内容を振り返りながら、自律神経のバランスを整えて頭痛を予防するためのポイントをまとめます。

7-1. 自律神経と頭痛の関係

自律神経は、交感神経(活動モード) と 副交感神経(リラックスモード) のバランスを保つことで、血流や筋肉の状態を調整しています。しかし、ストレスや生活習慣の乱れによってこのバランスが崩れると、以下のような頭痛を引き起こすことがあります。

✅ 緊張型頭痛(交感神経の過剰な働きによる筋肉の緊張)

✅ 片頭痛(偏頭痛)(副交感神経の過剰な働きによる血管の拡張)

✅ 群発頭痛(視床下部の異常による血管の急激な拡張)

7-2. 頭痛の種類別の対処法

| 頭痛の種類 | 主な原因 | 有効な対処法 |

|---|---|---|

| 緊張型頭痛 | 長時間のデスクワーク、ストレス、姿勢の悪さ | 温める、ストレッチ、マッサージ、深呼吸 |

| 片頭痛(偏頭痛) | 血管の拡張、ストレス後のリラックス、ホルモン変化 | 冷やす、暗い場所で休む、カフェインを適量摂取 |

| 群発頭痛 | 視床下部の異常、アルコール、喫煙 | 酸素吸入、トリプタン系薬剤、生活リズムを整える |

7-3. 自律神経を整えるためのポイント

✅ 規則正しい生活リズムを維持する

-

毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる

-

朝に太陽の光を浴びて体内時計をリセット

-

バランスの取れた食事を心がける

✅ ストレスを適切に管理する

-

深呼吸・瞑想を習慣にする

-

好きなことをしてリラックスする時間を確保する

-

適度な運動(ウォーキングやヨガ)を取り入れる

✅ 頭痛を悪化させる要因を避ける

-

アルコールや喫煙を控える(特に群発頭痛の人)

-

片頭痛の引き金となる食品(チョコレート、赤ワインなど)を避ける

-

長時間のスマホやPC使用による姿勢の悪化に気をつける

7-4. いつ病院を受診すべきか?

頭痛が 頻繁に起こる、薬を飲んでも改善しない、生活に支障をきたしている 場合は、神経内科や頭痛外来 を受診しましょう。特に以下の症状がある場合は、早めの医師の診察が必要です。

🚨 すぐに病院へ行くべき頭痛の症状 🚨

-

突然の激しい頭痛(雷が落ちたような痛み)

-

ろれつが回らない、視界がぼやける、手足のしびれがある

-

今まで経験したことのない強烈な頭痛

7-5. まとめ:自律神経を整えて頭痛を防ぐ

自律神経のバランスが崩れることで頭痛が起こりやすくなります。しかし、生活習慣を整え、ストレスを上手に管理することで、頭痛の発生頻度を減らすことができます。

「頭痛は生活の乱れのサイン」 と考え、毎日の習慣を少しずつ見直してみましょう。規則正しい生活、適度な運動、リラックスする時間を確保することで、自律神経が整い、頭痛の予防につながります。

この記事のまとめ

✅ 自律神経の乱れは、緊張型頭痛・片頭痛・群発頭痛の原因になる

✅ 頭痛の種類に応じた適切な対処法を知ることが大切

✅ 規則正しい生活、ストレス管理、適度な運動で自律神経を整える

✅ 頻繁な頭痛や異常な頭痛は、早めに病院を受診することが重要

日々の生活習慣を見直し、頭痛のない快適な毎日を目指しましょう!